發布時間:所屬分類:農業論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要:自然災害引起的生育模式變化及其對人口變化的深遠影響,對于災后重建和人口恢復的政策選擇具有重要意義。采用統計描述、固定效應回歸模型和因素分解等方法,對出生隊列和總和生育率的變化進行了定量研究,并分離出地震災害的凈影響。研究表明,地震災害

摘要:自然災害引起的生育模式變化及其對人口變化的深遠影響,對于災后重建和人口恢復的政策選擇具有重要意義。采用統計描述、固定效應回歸模型和因素分解等方法,對出生隊列和總和生育率的變化進行了定量研究,并分離出地震災害的凈影響。研究表明,地震災害對災區人口的生育模式產生顯著的影響,短期內對生育水平起到了抑制的作用,從而使得出生人口數量偏離原有的趨勢,災后生育水平約為災前的80%。地震災害對人口的影響除了直接的傷亡以外,還有生育水平因災“額外”下降導致的出生人數下降,降幅近10%。隨著社會經濟環境的快速恢復,災后生育水平也在短期內得到恢復,但城鎮地區的恢復進度滯后于農村地區。

關鍵詞:汶川地震;災后生育模式;歸因分析

大規模的自然災害往往對人口的數量和結構產生持續性影響,特別是對人口生育率的影響將通過代際傳遞,從而深刻改變受災地區的人口發展軌跡。中國是自然災害頻發的國家之一,每年因災造成巨大的人員傷亡和財產損失,特別是如汶川地震之類的嚴重自然災害,導致人口死亡率、遷移率和基礎設施發生變化,不僅對當代人口產生直接影響,而且對人口再生產產生深遠的影響。

面對不可避免的各類自然災害,社會科學家不僅關注防災減災,而且關注自然災害對人口死亡、遷移和社會經濟特征的影響[1-4],但對自然災害及災后重建導致的人口生育模式的變化卻知之甚少。研究自然災害與人口生育模式變化的關系,可以完善對自然災害及災后恢復的人口評估,避免出現不利的人口后果。借助于現有的自然災害數據、人口統計數據和人口分析技術,本文在災害人口學的框架下,以汶川地震重災區為例,定量分析自然災害引起的生育模式變化及其對人口變化的深遠影響。

推薦閱讀:研究和發表地震論文的中文核心期刊

1文獻回顧

環境變化或自然災害對人口過程的因果關系研究主要集中在人口死亡和遷移方面[5-7]。近年來,學術界對自然災害的生育效應進行了關注。一方面,人們認識到自然災害是不可避免的,自然災害對生育的影響可能對人口福利產生負面影響[8-9]。另一方面,自然災害對生育具有全面的長遠影響。自然災害不僅直接改變人口的生育意愿和生育行為,而且通過影響遷移率而改變育齡婦女結構和家庭結構,從而改變人口的長期生育模式[10]。

自然災害導致生育率變動的方向存在不確定性。TONG等[11]比較自然災害前后三年的生育率變化發現,粗出生率由災前的13.1‰下降到災后的12.2‰。相比之下,Cohan等[12]的生育率變化研究正好得出相反的結果,受災地區出生率顯著提高,而非受災地區則經歷了與災前軌跡相同的生育率變化。

自然災害導致生育率短期下降的機制可能是:孕婦死亡、性交頻率減少、配偶死亡、再婚意愿下降等[13]。伴隨著自然災害引起的人口向外遷移,人們在恢復居所、資產和就業前,伴隨著推遲生育的意愿[14],從而產生短期生育率下降和中期生育率上升的生育模式變化。

自然災害對生育的影響在不同人群中表現出較大的差異,黑人和少數族裔婦女生育下降的幅度普遍大于白人婦女的生育下降幅度[15],黑人和少數族裔社區受到更嚴重的自然災害破壞可能是決定性的因素,從長遠看,自然災害對人口生育的影響將通過代際效應改變人口構成。

國內關于自然災害的人口學研究起步較晚,自然災害對生育影響的研究就更是少之又少。汶川地震后,災后人口重建成為人口學界關注的焦點,并集中出現了一批研究成果,從災區農業人口轉移安置[16]到災區人口重建路徑[17]等多個方面進行了定性分析。定量研究方面,鄭長德[18]從人口總量、人口結構和人口增長等方面分析了地震重災區人口統計方面的特征。劉家強等[19]從經濟約束、生態約束和資源約束入手,對汶川地震災區的人口容量,災區人口遷移的規模、進程、方向和路徑,進行了系統的分析和研究。沈茂英[20]采用描述性分析方法研究汶川地震災區人口分布變動驅動因素,提出災區未來的人口變化態勢。傅崇輝等[4]通過構建中國自然災害影響人口變化的實證模型,發現災害損失額與人口數量增長和低保人數增長呈正相關,提示災害救助和災后恢復政策不應過度重視短期的經濟恢復,而忽視了因此而產生的長期的負面人口影響。

縱觀國內的災害人口學研究現狀,還沒有形成清晰的自然災害與人口變化的研究體系,特別是自然災害對生育模式影響的定量研究。汶川地震過去10年后的今天,本文嘗試回答有關自然災害與生育模式變化的三個問題。一是汶川地震是否對災區的生育模式產生顯著影響,生育水平是否恢復到了災前的水平?二是如果災區生育模式發生了變化,可以歸因為地震災害嗎?三是出生隊列變化是由生育模式改變引起,還是其它因素造成的?

2研究方法

2008年5月12日發生的汶川8.0級特大地震,超過10萬km2的地區受到嚴重破壞。其中,極重災區共10個縣(市),較重災區共41個縣(市),一般災區共186個縣(市)。汶川地震共造成69227人死亡,374643人受傷,21923人失蹤[21],是中華人民共和國成立以來破壞力最大的地震。汶川地震雖然已過去10年,但它是我國近年來最具典型性的巨災,其對人口的影響逐漸展現出來,研究汶川地震重災區的人口變化,既具有典型性,又能為其他地區災后人口重建提供借鑒。

2.1研究區域設定

按照自然災害與生育模式關系的理論研究和經驗分析[22-24],自然災害對人口生育率的影響主要通過三個途徑:①育齡婦女的死亡或遷移改變災區的育齡婦女數量和結構。汶川地震對育齡婦女的數量和結構影響最大的地區是那些受災死亡、受傷、失蹤人數最多的地區。②災后重建改變育齡夫婦的生育意愿。受災死亡、受傷、失蹤人數最多的地區也是基礎設施和財產損失最大的地區,人們可能因為災后重建而推遲生育決策。③避孕節育措施的可獲得性受到影響[8]。雖然我國長期推行的計劃生育技術服務和意外懷孕補救措施很大程度上能抵消地震災害方面的影響,但避孕節育措施的可獲得性也可能受到影響。

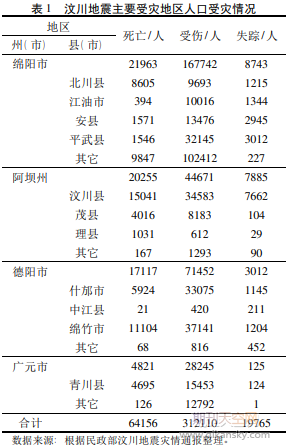

研究區域設定為受災死亡、受傷、失蹤人數最多的地區,這樣能夠最大程度反映汶川地震對生育模式的影響。如表1所示,綿陽市、阿壩州、德陽市和廣元市的受災死亡、受傷、失蹤人數分別為64156人、312110人和19765人,分別占汶川地震全部死亡、受傷、失蹤人數的92.67%、83.30%和90.15%。因此,本文選取綿陽市、阿壩州、德陽市和廣元市作為研究區域。另外,本文以地級市(州)為地理尺度,主要是考慮研究區域縱向生育數據的可獲得性,同時也可以運用對照組(沒有或者較少受到災害影響的地區)來模擬災害以外的原因而產生的生育模式變化趨勢。

2.2出生隊列和生育率變化

為了考察自然災害與生育模式變化之間的關系,采用描述性統計方法,分析2000-2015年災區各市出生隊列的數量和城鄉構成變化。采用式(1)可以考察出生隊列變化是否導致生育率變化,或者是否因為育齡婦女數量和構成的變化導致出生隊列的變化。

2.3生育模式變化歸因分析

檢驗災害前后出生隊列和生育率變化后,通過總和生育率的時間序列數據來評估地震災害對生育模式的影響,進一步考察生育模式變化是否可歸因于地震災害因素。考慮到生育率的變化不僅是受到地震災害的影響,同時也受到社會經濟變遷、人口政策改變等的影響,地震災害對生育模式的影響不能簡單比較地震災害前后的生育率差異[25-26]。為此,將社會經濟背景相似、地震災害受損較輕的地區作為對照組,通過比較得到生育模式受地震災害影響的近似值。

對照組的選擇,主要遵循兩個原則:①同省受災較輕的地區。選擇同省的地區是可以保證生育文化和生育政策相同或相似,從而為分離出自然災害對生育模式的影響提供可能。四川省很難找到不受到汶川地震影響的地區,但除了上述四個地區外,其它地區遭受的人員傷亡相對較輕,至少對育齡婦女的直接傷亡影響較小;②民族構成相似。如果不同民族人口的社會、經濟背景存在顯著差異,其它災后恢復能力也就存在差異,可能對其災后生育模式變化產生不同的影響[27-28]。根據上述原則,選取瀘州市、甘孜州、遂寧市和眉山市作為對照組。表2是研究組和對照組的統計描述,通過平行趨勢假設檢驗[29],地震災害前(2000-2008年)研究組和對照組的總和生育率具有平行移動的趨勢,可以排除不同組間樣本在地震發生前可能存在的事前差異,繼而導致對地震災害對生育率的影響效果的有偏估計。四個對照地區的人口數量和少數民族占比分別與研究組一一對應,具有可比性。

2.4出生隊列變化因素分解

自然災害改變人們的生育意愿、生育行為,進而引起生育率的變化;育齡婦女死亡、遷移模式的改變,導致育齡婦女結構的變化,從而在特定的年齡別生育率模式下,出生隊列發生相應的變化[22-24]。本節主要從三個方面考察生育模式變化對出生隊列的影響,①假設沒有地震災害的影響,出生隊列的總體情況;②假設育齡婦女的年齡結構沒有變化,僅考慮地震災害對年齡別生育率的影響,出生隊列的變化;③假設年齡別生育率沒有受到地震災害的影響,僅考慮育齡婦女年齡結構變化的影響,出生隊列的變化。

3研究結果

3.1出生隊列變化

災害前后的生育隊列出現了顯著變化(圖1),重災區的出生人數由災前(2008年)的9.81萬人,下降到災后2009年的8.12萬人,2010年達到最低的7.62萬人,最多下降了22.31%。城鄉之間出生人數的受災影響也略有差異,城鎮出生人數由災前的3.99萬人(2008年),下降到災后的2.96萬人(2010年),相當于災前75%的水平;農村出生人數由災前的5.82萬人(2008年),下降到災后的4.66萬人(2010年),相當于災前80%的水平。在隨后的出生隊列修復過程中,農村地區的恢復速度也快于城鎮地區,2011年農村地區的出生人數為5.11萬人,達到災前88%的水平,2012年基本恢復了災前的水平,而2011年城鎮地區(3.15萬人)只恢復到災前79%的水平,直到2015年才接近災前的水平*。

3.2生育水平變化

出生隊列的描述性統計分析展現出這樣一個事實,災害前后出生人數發生了明顯的變化,且對城鎮地區的影響更大。那么,出生隊列的改變是因為育齡婦女的數量結構還是生育水平發生了變化,從而導致出生人數的變化呢?

由于政府采取了強有力的抗震救災和災后恢復重建措施,重災區沒有發生大規模人口外遷的現象,育齡婦女的數量變化主要是由于地震本身造成的傷亡。從育齡婦女數量上看,2008年育齡婦女數量為445萬人,2010年育齡婦女數量為427萬人,育齡婦女數量下降了18萬人,下降了4.04%,而2010年的出生人數比2008年下降了22.31%,可見災害對育齡婦女數量的影響遠小于對出生人數的影響,以4%的育齡婦女數量變化產生22%以上的出生人數變化似乎不太可能,那么關鍵性的出生隊列影響因素就可能是育齡婦女的結構或生育水平的變化。

總和生育率可以反映一個地區的時期生育水平,從圖2可以看出,2008年以前,重災區的總和生育率經歷了一段緩慢下降的過程,盡管農村地區的下降過程有所波動,但總體還是下降的趨勢。災后總和生育率有明顯加速下降的趨勢,到2010年達到生育水平的最低點,重災區及其城鎮、農村的總和生育率分別為災前(2008年)的79.75%、84.47%和80.39%,總和生育率的變化趨勢與出生隊列的變化趨勢基本吻合。

3.3生育水平變化的災害歸因

雖然重災區的總和生育率在災前就呈現出下降的趨勢,但在地震災害發生后的兩年內就下降了20%/左右,隨后又出現了反彈,這其中是否有地震災害的影響,需要在統計上進行驗證。表3是地震災害發生前后重災區和對照區域的總和生育率均值的變化對比。災后重災區的總和生育率均值下降了0.31,其中,城鎮下降了0.32,農村下降了0.27,重災區各市的情況也基本相似。非重災區(對照組)的災后總和生育率均值下降了0.15,其中,城鎮下降了0.14,農村下降了0.13,各對照城市的情況也基本相似。對照組與研究組的人口數量、結構,以及社會經濟背景都比較相近,而地震災害發生前后生育水平的變化卻差異較大,重災區下降的幅度比非重災區大將近一倍,有理由相信地震災害對生育水平產生了一定的影響。

為了進一步確定重災區生育水平較對照組更大的降幅不是其它非災害因素造成,采用式(3)的固定效應回歸模型進行檢驗。模型一以城鄉合并的總和生育率為因變量,模型二以城鎮地區總和生育率為因變量,模型三以農村地區總和生育率為因變量,以考察地震災害對整個人口的總和生育率,以及分城鄉的總和生育率的影響方向和強度。模型包括四個重災區城市、四個非重災區城市共8個城市,2000-2015年共15個年度,共120個數據點。

回歸結果顯示(表4),各模型的核心變量(T×Post)和其它控制變量的都具有顯著性意義。時間序列變量(Y)的系數為負,表示總和生育率有隨時間下降的趨勢,在模型中起到了控制總和生育率內在下降趨勢的作用。是否災后二分變量(Post)的系數是正,起到了控制災后生育補償效應的作用。各地區固定效應系數各異,但都有顯著性意義,表示各地區影響生育水平的其它非時間和災害因素得到控制。在控制上述因素的情況下,重災區災后(T×Post=1)比非重災區災后或非重災區災前或重災區災前(T×Post=0)總和生育率低0.101,重災區災后城鎮和農村總和生育率的情況也類似,其系數分別為-0.124和-0.089。從統計上看,在控制了其它影響總和生育率的因素后,重災區災后總和生育率顯著低于災前,說明地震災害對重災區的生育水平產生了抑制作用,且城鎮區域的作用強度超過農村區域。

3.4出生隊列變化的因素分解

以上分析表明,重災區的出生隊列與生育水平都因地震災害發生了顯著性變化,但出生人數的下降是多種因素共同作用的結果,為了定量測算地震災害對出生隊列變化的貢獻,采用式(4)-式(7)的假想方法估計地震災害的凈影響。

前面3.1節的分析表明,2013年重災區的出生人數基本恢復到災前水平,災后五年(2009-2013年)是地震災害影響出生隊列的時期。圖4a是實際觀測的2004-2008年出生人數,圖4d是實際觀測的2009-2013年出生人數,二者之差是實際的出生人數下降值,總的出生人數、城鎮出生人數和農村出生人數分別下降了8.71萬人、4.08萬人、4.63萬人。圖4b與圖4d之差為地震災害對生育水平和育齡婦女結構影響導致的出生人數下降值,總的出生人數、城鎮出生人數和農村出生人數分別下降了6.33萬人、2.70萬人、3.63萬人。圖4b與圖4c之差為地震災害對生育水平的影響導致的出生人數下降凈值,總的出生人數、城鎮出生人數和農村出生人數分別下降了4.61萬人、1.68萬人、2.93萬人。

總體上看,重災區受災前后出生人數下降了16.90%,其中因災導致的生育率下降貢獻了8.95%的降幅,包括育齡婦女年齡結構變動在內的其它因素貢獻了7.96%的降幅,在短期內,地震災害對重災區的生育影響是明顯的。

4總結與討論

重大自然災害對人口的影響歷來是政府和學術界關注的重點,過去的研究多從人口和社會經濟不平等角度考察自然災害的影響[32-35]。本文以汶川地震重災區生育恢復的過程為研究對象,考察地震災害對人口生育的影響。

研究表明,地震災害對災區人口的生育模式產生顯著的影響,短期內對生育水平起到了抑制的作用,從而使得出生人口數量偏離原有的趨勢,災后生育水平(總和生育率)約為災前的80%。地震災害對人口的影響除了直接的傷亡以外,還有生育水平因災“額外”下降導致的出生人數下降,其降幅近10%。

從生育水平的恢復過程看,在強有力的災后恢復重建措施的作用下,地震災害并沒有導致人口的大規模遷移,隨著社會經濟環境的快速恢復,生育水平也在短期內得到恢復,但城鎮地區的恢復進度滯后于農村地區,這可能與人們的生育決策有關。面對自然災害人們在恢復居所、資產和就業前,會選擇推遲生育的意愿[14],相對來說城鎮居民的經濟恢復較農村居民更困難,歷時也越長,從而產生城鎮生育水平恢復慢于農村的生育模式變化。

災后人口恢復是一個復雜而全面的過程,自然災害通過一系列社會經濟力量作用于人口發展,也會因為社會經濟和環境保護政策對不同人群的政策效應不同,從而對人口遷移、生育和死亡產生選擇性的政策后果[36-37],從長遠看會加劇人口結構的變化,這些變化對社會經濟發展的正反影響是值得未來研究關注的一個方向。

與所有關于人口趨勢的研究一樣,對總和生育率研究的精度和深度取決于數據的可獲得性,本研究在這方面存在一定的缺陷。汶川地震災區的縱向人口微觀數據并不存在,無法從微觀層面研究生育意愿和人口社會經濟結構對生育率的影響,以及造成影響的機制,這對于災后重建和人口恢復的政策選擇具有重要的參考價值。